平替崛起,奢侈品牌该如何“反击”?

平替产品(Dupe) 是指某些商品在功能、外观或使用效果上与原版产品相差无几,但价格更低的商品。其核心是灵感模仿、合法借鉴,满足消费者“低价享高质”的心理。

假冒产品(Counterfeit) 则是未经授权,冒用品牌标志、包装或名称,以误导消费者为目的制造和销售的非法产品。

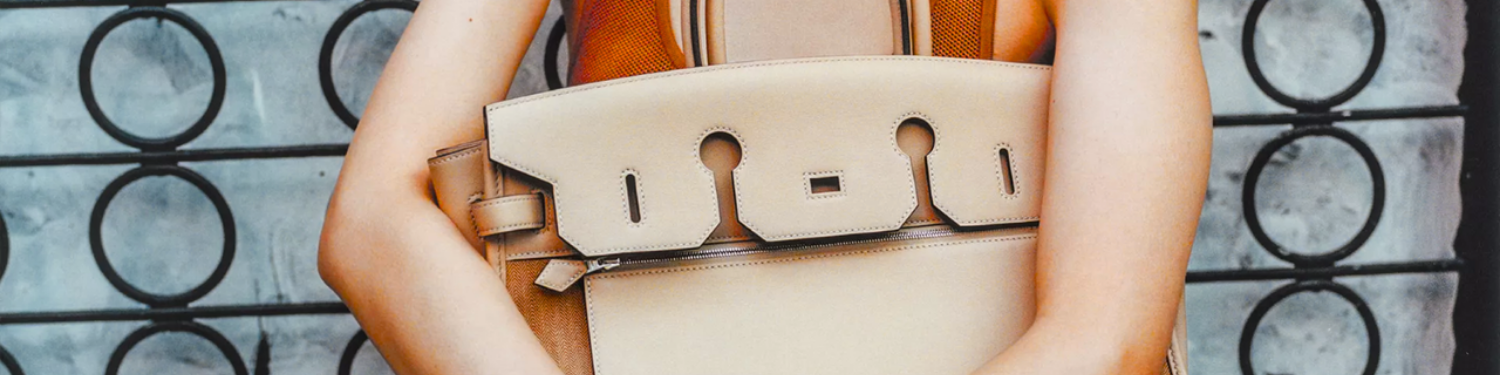

中国市场凭借成熟的供应链、强大的代工能力和灵活的市场响应速度,在生产高端产品的替代品方面具有夯实的代工厂东道主背景。以位于位于东莞市厚街镇的某箱包企业为例,作为目前中国最大的奢侈品包代工厂,高其峰时期为十几个国际一线品牌提供代工,仅其一家代工厂的产量就可占全球奢侈品包产量的百分之五。

这样雇佣超万名生产工人的代工企业,在中国市场还有很多。

随着社交媒体的发展,快速转变的时尚趋势挑战着消费者的消费能力,经济疲软的事实也在敦促消费者作出更机智的消费决策。在全球范围内,平替的兴起是一种高性价比时尚单品来平衡消费者时尚诉求与经济负担的趋势。相较于欧美消费者选择轻奢品牌和设计师品牌平替产品,以实现提前满足、耐用和多场景使用的诉求;中国市场的平替文化兴起,则基于潮流元素迅速更迭、电商渠道的便利性,和坐拥代工厂的硬实力,以及对本土生产的认同。

1.中国平替产品的前景

一些本土品牌虽依赖平替起家,但在商业拓展过程中有望摆脱“替代”标签,成为更具创造力和文化自信的本土新消费代表。中国平替产品的覆盖范围已渗透到多个品类,包括美妆护肤、时尚服饰、电子数码、香水家居等。美妆领域尤为突出,国产品牌如花西子、稚优泉、完美日记凭借与国际大牌相似的产品质感和更亲民的价格,获得了广泛认可。本土小众品牌也以其快速上新与高度“撞款”能力对标大热中的Miu Miu、Celine等奢侈大牌的服饰、鞋包单品,满足了大众对变幻中的潮流的诉求。平替产品的成功也离不开清晰的定价策略与精准的市场定位。在市场定位上,平替产品分为两类:一类是“极致性价比”型,主要服务于下沉市场和学生党;另一类则主打“平价轻奢”,通过包装设计与品牌调性吸引都市年轻女性与中产用户。

2. 平替经济背后的驱动力

宏观经济压力与消费者对价格亲民替代品的需求

中国时尚消费市场增速放缓(2024年上半年服装销售额仅增长1.3%),反映出消费者购买力疲软与消费行为理性化。在GDP增长放缓(2024-2029年预计下跌3.3%)和奢侈品市场负增长的背景下,中国消费者,尤其是中等收入客群(2024年奢侈品支出预计减少19%)更倾向于选择“精简数量、聚焦实用”的消费策略,推动了消费者在价格亲民替代品为方向的探索。

供应链优势与潮流适应性

中国市场规模化的代工产业不仅为质感平替产品提供技术保障,其柔性生产能力也支持了对于变化中的时尚趋势的平替快速相应。另外,中国市场高度成熟的电商直播售卖模式,进一步支持代工生产转向自主品牌,结合销售数据实时反馈,实现产销高效协同。

数字平台促进产品选择与比较

电商平台的猜你喜欢与AI搜相似功能,精准匹配用户需求以检索高性价比替代品,实现”大牌同款”的即时发现与同屏比价。这些数字化工具不仅优化了消费者的选择效率,更通过需求数据反哺生产端,推动厂商精准开发”同质低价”的替代产品,持续赋能平替经济发展。

社交媒体与网红文化推动平替热潮

随着社交媒体成为获取时尚信息的主渠道,穿搭风格快速更迭,消费者被持续吸引却也不断面临消费压力。与此同时,社媒平台上对品牌与设计的关注被弱化,取而代之的是对款式和流行元素的追逐。这种内容生态模糊了原版与平替的界限,平替不再是只预算限制下的选择,也成为时尚爱好者快速跟风的手段。

3. 对利益相关者的影响

对消费者而言,平替产品显著提升了消费选择的多样性。它们不仅让消费者以更低的价格体验大牌的设计美学与功能体验,还降低了尝试新事物的门槛,满足了人们对“体面”与“经济”的双重追求。这种现象也进一步推动了“理性消费”观念的流行。

对新兴国产品牌而言,平替是快速起盘的商业策略。

很多国货品牌借助“某某平替”这一标签,在短时间内获得广泛曝光与流量入口。通过平价定位吸引初始用户后,再借助产品力与品牌升级实现“去平替化”,这是当前国产品牌常见的成长路径。

但与此同时,平替产品也对高端品牌,尤其是奢侈品牌构成了显著冲击。虽然高端市场仍保持一定的品牌忠诚度和文化消费属性,但在一些非核心品类(如香水、美妆、配饰等)中,平替的市场侵蚀效应正在显现。虽然全球奢侈品市场仍保持微增,但在中国市场,高端品牌在美妆、轻奢配饰类的市占率有所下滑,下滑幅度在3%-5%左右,平价替代品的兴起是原因之一。

中端市场因小红书测评文化的渗透,出现”价格透明化”现象,同类商品价差超过15%即被判定为”溢价过高”。高端平替则需应对奢侈品品牌的”降维打击”,如Gucci等品牌推出2000元以下的副线产品,直接模糊了轻奢平替的生存空间。这种全链条的价格压力,正在加速行业从”仿制低价”向”原创性价比”的转型。

4. 奢侈品牌对平替的回应

产品策略的灵活调整

为了吸引对价格更为敏感的年轻消费者,许多奢侈品牌推出了更具“入门感”的产品线。这类产品既降低了入门门槛,又能让消费者真实体验品牌的质感与文化。但奢侈品牌绝不会在“高端感”上妥协。强调无法轻易复制的工艺和材料,成为区隔“平替”的关键。

品牌价值的再定义

奢侈品牌也在重新审视自己的定位。通过加强品牌历史、传承与故事的讲述,不仅让品牌更有温度,也将“购买”转变为一种“品牌文化参与”。高标准的客户服务、完善的保修体系,都是仿冒和“平替”品牌无法比拟的保障体验。此外,可持续性与道德生产也成为差异化竞争的重要抓手。

市场方法的演变与升级

越来越多品牌引入区块链与RFD等数字认证系统,帮助消费者验证产品真伪,增强对品牌的信任。这些系统不仅防伪,还能记录购买历史和产品信息,为消费者带来更加智能的服务体验。品牌也可通过与联名单品,拓宽影响力,捕获原本可能流向平替市场的消费者。此外,通过主线、副线、合作线等方式,跨越不同的价格带,满足多元化的消费能力。在沟通与体验上,重视长期价值的传达。强调耐用性、修复服务与经典不过时的设计,从而减少对低价仿品的冲动。

体验驱动下的品牌关系建设

奢侈品牌通过提供附加价值的忠诚度计划、会员服务、专属活动、提前预览等方式,让购买成为一种更丰富的体验。同时,品牌通过内容营销产品品质与寿命,让消费者了解高端产品的价值所在。并通过建立“真实拥有者”社群,鼓励品牌之间的交流与身份认同感的累积,进一步增强粘性。更重要的是,不断拓展 DTC(Direct to Consumer)直面消费者的渠道。官网、品牌直营店、官方直播、社交媒体等平台,优化消费体验与高质量服务。

5. 案例分析

作为2024年奢侈品行业的话题王者。Miu Miu的每一件单品几乎都能在社交媒体上引发热议。这类单品迅速也成为平台博主“标配造型”,也让Miu Miu的Y2K美学成为年轻消费者最想模仿的对象。 不仅是国际快时尚品牌,作为对潮流动向反应最迅速的中国电商平台,淘宝、小红书、拼多多等平台上的本土品牌迅速作出动作,将Miu系元素融入单品之中。仿效Miu Miu剪裁、面料风格。

虽然在Miu系热潮逐渐淡却后,这些品牌又找到了新的单品复刻方向,或是风格参考依据。但不得不承认2024年Miu系美学为一些本土品牌带来销量的飞速增长,甚至能够扶持一个新品牌在市场初步站稳脚跟。 于此同时,在平替满天飞的2024年,Miu Miu的财务表现不跌反涨,尤其是在中国市场逆势增长的势头不容小觑。它的波点半裙、百褶低腰裙、条纹polo衫、灰色针织衫几乎成为社交平台上的视觉模板。

一边被仿效,一边继续热卖。这正是一个奢侈品牌在平替环境下逆势增长的经典案例。

品牌战略成功因素

制造“可平替的视觉模板”,强化品牌美学主导权:视觉风格越容易模仿,说明它的趋势引领力越强。当全网都在穿“像Miu Miu”的单品,真正被记住的,还是那个原版的名字。

“风格代入感”收割情绪共鸣:用超短裙+芭蕾鞋讲的是“克制的叛逆”,用针织上衣讲的是“精致的自由”。情绪有温度,平替模仿模仿不了故事。

平替是试水,正品是精神认同:平替让更多人轻松试水 Miu Miu 的美学风格,也在无形中为品牌积累了更大的潜在客户池。当消费者从“像 Miu Miu”走向“就是要 Miu Miu”,是完成了一次对风格、态度和品牌精神的认同转化。

无法平替的,是文化内核:从电影短片到艺术联名(Miu Miu Women’s Tales 系列),Miu Miu积极主导 Y2K 美学与“女性身份表达”的对话,打造一个有深度的女性表达场域。平替能复制产品,但无法复制文化符号。

6. 结论

面对价值意识觉醒的市场环境,奢侈品牌应从五大维度构建系统应对策略。

首先,在品牌营销层面,需同步优化品牌形象与品牌资产管理,通过讲述产品工艺与品质,强化品牌价值叙事,不仅贴合主力与潜力消费者的生活方式,也满足其对转售价值与附加价值的双重期待。

在产品策略上,品牌可借助可持续发展、深度本土化设计、风格化单品与经典复刻等方式,精准回应中国消费者对于文化共鸣、个性表达和情绪审美的多元价值诉求。

营销打法方面,应重点倾斜预算至成衣、鞋履、腕表和配饰等“机智消费”品类,并以数字工具实现对银发群体与新质财富人群的精准触达,同时在快节奏的潮流趋势中,用品牌的长期主义基因稳住消费者心智。

在渠道与价格策略上,品牌应结合奥莱及折扣零售渠道的增长趋势,构建灵活的价格体系,通过“多层级价格造梦”模式,兼顾潜力消费者培育与主线消费者忠诚维护。

最后,在服务体系建设上,品牌亟需优化消费全流程体验,从门店环境、销售互动到智能工具应用,全面释放服务的情绪价值,并通过多样化的支付方式(如分期付款、新式电子支付)缓解价格敏感压力,以价值体验对抗平替商品的价格吸引力。

面对平替上行,“物有所值”正成为奢侈品牌破局之路。当下奢侈品牌需要深思, “可持续、可转售、可传承”是否正成为奢侈品新的价值公式。

本文作者Qiqian Li.