山下有松:陪伴型品牌的全球化进阶

2024年初秋,巴黎玛黑区街头,Kelly Rutherford提着一只Hobo包从容穿过鹅卵石铺就的街道。这位曾在《绯闻女孩》中饰演“上东区妈妈”的女演员,是近年时装周头排座位的常客。她肩上的这只包,来自一个许多人仍觉陌生的名字——山下有松。

没有张扬的 Logo,没有夸张的装饰,但极具雕塑感的廓形和柔软皮革自然垂坠而出的弧度,让人忍不住多看几眼。

过去十年间,山下有松在中国市场稳扎稳打,以极简的东方美学与卓越工艺在一众年轻的独立品牌中脱颖而出。如今,它放弃流量至上的逻辑,而是通过更深层次的文化表达,让世界看到了中国设计的另一种可能。

1. 跨越代际的创作实验

品牌的诞生往往存在某种偶然性。山下有松的创始人付崧,并非传统意义上的奢侈品行业人士。她曾在谷歌担任UI设计师长达十年。由于市面上找不到心仪的通勤电脑包,她萌生了自己设计的念头。

最初的原型包,是她与母亲,以及家乡山西省平均65岁的手工艺人团队——“姥姥团队”——共同缝制的,这个带有家庭温度的作品,意外引起朋友们购买的兴趣,也成为山下有松品牌的起点。 当手工生产无法满足日益增长的需求,“姥姥团队”逐渐转型,专注于包袋的修复工作,持续传递亲情的温度。

消费者喜欢山下有松的设计,同时也喜欢它的运作方式——每一个产品细节,都来自真实需求,而非单纯的视觉取悦。

例如,山下有松早期的菜篮子包的手提设计不够方便,消费者提出希望增加肩带,山下有松很快进行了调整。这种“设计—反馈—优化”的闭环,让品牌与消费者形成了接近共创的关系。

山下有松的美学体系也逐渐成型。品牌的标志性作品屋檐包,灵感来自山西省古建筑南禅寺的飞檐,设计师将其线条简化为几何结构,使传统建筑的力量感融入柔软的皮革之中。

不同于以往国际市场对“东方元素”的刻板理解,山下有松的设计不强调符号化,而是更内敛地表达东方美学中的结构感与留白,反而更容易被全球市场接受。

这与2025年刚刚获得建筑界最高奖普利兹克奖的中国建筑师刘家琨类似——不强调个人风格,而是讲究融入与共生。

山下有松包袋的主流定价在 250-350 美元之间,对标Coach、Michael Kors、MCM等品牌。但与这些品牌不同的是,山下有松没有大面积 Logo,也没有高饱和度色彩或复杂印花,而是依靠材料和工艺取胜。

这种克制的风格,让它在一众以炫耀性消费为卖点的轻奢品牌中显得尤为特别。它主要瞄准的是有一定智识追求、容易被知识分子风格打动,并有能力为之买单的城市中产女性。消费者购买山下有松,也不是为了展示品牌,而是更多地在意它本身的美感和实用性。

2. 精神共鸣替代流量逻辑

任何一个品牌的成长,都不能仅仅依赖产品本身,它还需要找到自己的精神象征。

创始人付崧这样描述山下有松的用户画像:“我们想找到这样一种性格的共通之处,它可能是比较专注和笃定。大家所做的事情可能不一定互相熟悉,但我们都在以自我的价值为导向,听从内心的声音。”

选中亚洲首位网球大满贯冠军李娜合作时,品牌关注的不仅是她的体育影响力,更是她敢于打破规则、忠于自我选择的精神。从网球场到生活,她始终以不妥协的态度面对世界,这种坚定和独立不仅诠释了山下有松推崇的女性自信,也让品牌精神在全球范围内找到共鸣。

31岁的脱口秀演员鸟鸟,则以另一种方式演绎了山下有松的品牌哲学。她的社交焦虑、对职场规则的自嘲,让她成为都市女性的共鸣象征。品牌并未刻意塑造一个“完美女性”的形象,而是从她内向、社恐的个性出发,让产品“能装”(实用性强),品牌“不装”(不矫揉造作)的特质得以自然呈现。她参演的广告片上线后,在微博上的话题阅读量迅速突破1000万次。

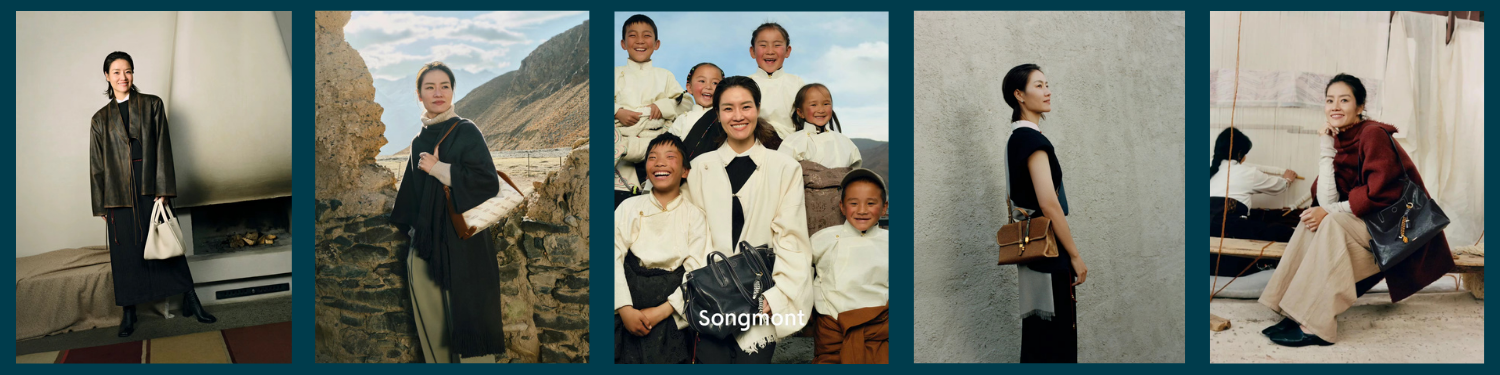

此外,品牌挚友还包括两位在国际影坛崭露头角的中国女演员——21岁的文淇和55岁的咏梅。文淇主演的广告片远赴尼泊尔拍摄,她眼神中流露的探索欲望,与Z世代对世界的好奇心相映成趣。她肩上的包袋,不只是一个时尚单品,更像是一位旅途中的亲密伙伴。

相比之下,55岁的柏林影后咏梅则让山下有松的品牌叙事更加完整——真正好的设计,并不局限于某个特定年龄,而是在时间流转中,逐渐融入人生,成为生活的一部分。

这些代表人物的选择,并不仅仅是营销策略,也是品牌精神的具象化表达。山下有松希望传递的理念是:包袋的价值,不是由外界定义的,而是在使用者的故事与时间的沉淀中,焕发出真正的意义。

这一阶段的市场策略也收获了显著成效。2020年,品牌销售额突破1亿元人民币;2022年,在中国版“黑色星期五”——天猫双11购物节中,山下有松成为国产箱包品类的销售冠军。2024年,山下有松更进一步,在双11箱包服饰店铺销售额排行榜上仅次于Coach,且超越MCM位列第二,成功在轻奢市场占据了一席之地。

3. 用文化场景塑造品牌认知

在国际化的道路上,许多设计师品牌往往选择进入欧美买手店、亮相国际时装周,或与知名百货合作,以此获得市场认可。然而,山下有松却选择了一条更为独特的路径——它坚持自身节奏,以精准且沉浸式的方式,让品牌价值自然融入不同的文化语境,在全球市场建立起独特的品牌认知。

这种策略不仅体现在品牌的视觉语言中,也贯穿于线下体验。山下有松的品牌内容中,空旷的山野场景频繁出现,呼应其中文名“山下有松”,传递出自由与宁静的意境。其线下门店的空间设计,同样延续了这一理念,成为品牌哲学的延伸。

2021年,品牌首店落地北京颐提港,以「河崖生长」为主题,模拟黄河冲刷的痕迹,让购物体验宛如一场与文化长河的对话。上海淮海中路的「风扶山谷」门店,则以峡谷地貌为灵感,黄土地质感贯穿其中,邀请顾客在触摸包袋皮质与纹理的过程中,感受时间的沉淀与自然的力量。

这一极具辨识度的品牌表达,也被带入国际舞台。巴黎玛黑区的限时展,成为山下有松全球化进程的关键一步。不同于传统奢侈品牌的秀场模式,这场展览通过高度互动的形式,巧妙地融合了中国传统艺术——皮影戏的光影变幻被用来讲解包袋工艺,榫卯结构的展示则让观众直观理解东方手工艺的精妙。而欧洲观众甚至可以通过AR扫描产品,溯源“姥姥团队”手工缝制的全过程。

展览嘉宾同样经过精心筛选——Kelly Rutherford 以优雅知性的形象,将山下有松的低调奢华气质展现得淋漓尽致;巴黎歌剧院芭蕾舞团首席舞者 Germain Louvet以身体语言诠释了品牌的流畅线条感;模特 Suzi de Givenchy 则以成熟优雅的气质,让山下有松的美学不局限于单一年龄层。

在数字化领域,山下有松同样展现出精准的市场嗅觉。或许受创始人互联网行业背景的影响,品牌深谙电商与社交平台的运营之道,在线上全面布局主流电商平台,开展长时段直播带货,并与头部直播间、KOL深度合作推广。2024年,品牌在社交媒体的声量同比增长1005%,互动量提升73%,进一步强化了用户对品牌的认知与情感联结。

然而,山下有松的故事,并不仅仅停留在商业数据的增长。它始终关注个体,尤其是女性的成长故事,并通过多元化的内容形式,让品牌成为女性表达自我、交流思想的场域。品牌公众号长期聚焦人物访谈,记录全职妈妈转型导演、新锐作家、建筑设计师等女性的经历,为她们提供讲述自身故事的舞台。

自2024年5月起,品牌更推出了播客「山下声」,以“音乐、影视、书籍、自我成长”等话题为核心,精准触达中文播客听众中占比达三分之二的女性群体,其中不乏高收入、高学历人群。

“Songmont汇聚了一群智慧而坚定的女性,她们在各自的人生旅程中翻越大山,找到自我,并书写独属于自己的故事。”创始人付崧表示,“我们希望,这些独特的个体叙事,不仅是一种分享,更是一种鼓舞,一种启发。”

4. 在扩张中保持初心

品牌成长并非坦途,山下有松在知名度提升的同时,也面临挑战。随着进入大众化的轻奢市场,消费者对品牌价值认知有所改变,部分早期用户认为,品牌背离了 “只为懂它的人设计” 的初衷。此外,山下有松接连推出500-600美元的新包袋,让部分消费者认为品牌投入过多市场预算,而他们更期待产品本身的提升。

在这样的市场环境下,山下有松需要回归其核心价值。产品创新仍然是关键所在——品牌应在保留经典款式的基础上,借鉴建筑、艺术等跨界灵感,通过材质升级与工艺改良,提升使用体验。例如,在文淇主演的广告片中,新推出的“百纳包”系列便是一次成功的创新,它汲取自古代骆驼商队驼包的设计理念,并通过牛皮做旧处理解决了白色怕脏的难题,使传统灵感与现代需求巧妙结合。

深化品牌叙事在国际化进程中至关重要。山下有松需要在不同市场找到与当地文化的契合点,而不是简单地将中国文化元素直接输出。例如在欧洲市场可以强调品牌对 “时间感” 的理解,展现包袋如何陪伴人生旅程;在亚洲市场,则可深挖手工艺价值,展现东方美学如何融入现代生活,以更具共鸣的方式打动消费者。

最终,一个品牌能否持续成长,并不取决于短期的市场策略或销售数据,而在于它是否能在消费者心中占据独特的位置。对山下有松而言,它不仅仅是一家包袋品牌,更是一种生活方式的象征,承载着独立精神、美学追求、时间哲学,以及个人价值观的表达。

创始人付崧曾反复提及的创业理念是:“憨一点,慢一点。” 从山西的黄土高坡,到世界时尚之都,山下有松正用自己的方式证明——中国品牌的全球化之路,不仅需要文化的输出,更需要文化的转译。真正跨越文化壁垒的,从来不是单一的民族符号,而是深植于人性共鸣的情感——对陪伴的渴望、对自然的敬畏、对自我成长的坚守。

当消费者背上那只承载着黄河气息的托特包时,他们购买的不仅是一个产品,更是一场跨越时空的文化交融。而山下有松要思考的,是如何在全球化的过程中,让更多人愿意背着它,走进自己的人生旅途。

本文作者田思奇